心律失常科成功开展山东省首例左心耳带栓封堵术

2025-03-10 10:26心律失常科

近日,山一大一附院(省千佛山医院)心律失常科心律失常介入团队在胡和生主任带领下,成功为一名76岁持续房颤合并左心耳血栓的男性患者实施“带栓左心耳封堵术”。在心腔内超声(ICE)指导下充分规避血栓脱落的风险、并实现精准封堵,标志着科室在房颤介入治疗领域迈入“精准化、可视化”的新阶段。

病情回顾:抗凝治疗遇阻,血栓反复难消

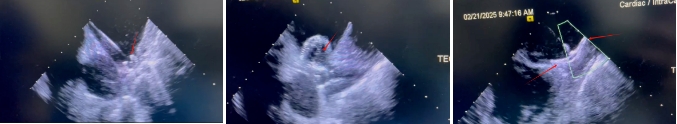

患者男性,78岁,2024年9月26日因“阵发性心悸伴头晕”就诊于当地医院,初步诊断为“持续性心房颤动”,为进一步诊治转入省千佛山医院,拟行房颤射频消融术治疗。但术前患者行经食道心脏超声(TEE)检查发现左心耳内存在低回声团块,提示“左心耳血栓形成”。由于血栓未完全机化,手术可能导致血栓脱落,引发栓塞风险,经心律失常科介入团队评估后决定强化抗凝治疗消除血栓后治疗,经大剂量新型口服抗凝药物治疗2月,复查TEE显示左心耳内血栓依然存在,团队再次调整抗凝方案,改为华法林抗凝,并延长治疗周期,控制国际标准化比值2.5-3.5之间,3月后患者第三次入院,术前复查TEE提示血栓持续存在,强化抗凝治疗仍未达预期效果。

图 | 患者先后三次进行经食道心脏彩超检查均左心耳内血栓形成,强化抗凝治疗5个月无效

治疗策略:带栓封堵心耳,避免卒中风险

有研究显示充分抗凝也只能消融79%的左心耳血栓,该患者抗凝治疗血栓未消失,潜在血栓并发症风险。和患者及家属沟通后,患者及家属有强烈的治疗意愿。经过充分的沟通和术前评估,左心耳血栓位于左心耳体部,可以在脑保护下进行带栓左心耳封堵,经心律失常科全体医师充分讨论及论证,借鉴国内带栓封堵经验,术中采用心腔内超声(ICE)指导下全程监控,实现“结构+血流”双维度精准导航;同时必要时植入脑保护装置避免卒中,将栓塞风险降至最低。

图 | 术中ICE下实时监测血栓

手术纪实:术中谨慎操作,成功带栓封堵

术中避免任何器械进入左心耳内,同时封堵前不进行常规的左心耳选择及非选造影,以免血栓脱落,全程利用ICE指导进行测量,监测并指导左心耳封堵。ICE下多角度测量左心耳开口直径26mm,锚定区直径25mm,此手术要求一次性选定释放,选择LAxible 2834封堵器(内盘28mm,外盘34mm),兼顾稳定性与血栓全覆盖。

ICE下实时监测,鞘管置于左心房中上部,送入左心耳封堵器,半打开方式在ICE监测下渐进式进入心耳口部,根据心耳,植入内盘,有效避免扰动血栓,将血栓“锁定”于心耳内部,即刻展开封堵盘,封闭血栓。

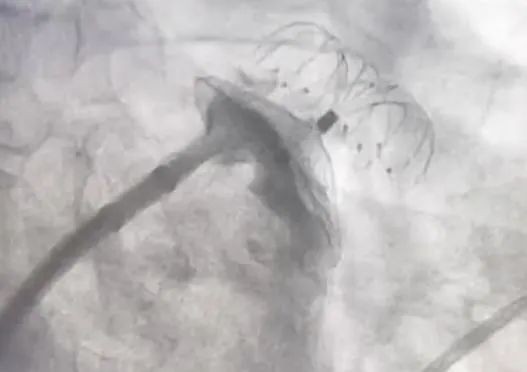

释放外盘至左心耳开口,先行牵拉测试,ICE动态显示封堵器无移位,DSA透视下封堵器无变动,确认锚定牢固。ICE和DSA多角度评估,封堵器展开良好、无残余分流对周围结构无影响,封堵效果满意,手术成功。

图 | 术中ICE下直视封闭血栓、释放封堵器过程

图 | DSA下造影评估封堵效果满意

进入禁区:带栓封堵为部分特殊患者带来福音!

左心耳封堵术是房颤抗凝治疗的替代技术,适合高血栓、高出血风险以及有意愿且不适合口服抗凝药物的患者,可有效降低房颤血栓并发症的发生率。左心耳血栓是房颤消融治疗或左心耳封堵治疗的相对禁忌,但充分抗凝只能消除绝大部分血栓,有些血栓抗凝治疗过程中不仅未能消退、还并存栓塞风险,并且失去了恢复正常心律的机会。近年国内有学者尝试进行带栓封堵获得成功。心律失常科医师团队在闫素华教授、胡和生主任带领下,不断强化团队业务素质建设,开展新技术,保持自身技术与国内外先进医疗中心同步,以更好地服务各种类型的心律失常患者。