血液净化新技术助力人文医院建设

2016-06-27 09:10血液净化室

血液透析是肾功能衰竭患者替代治疗的主要方式,它是通过一条血管通路将患者体内血液引流至体外,经过净化再回输体内的过程。一条稳定可靠的血管通路是顺利完成血液透析的前提和保证,动静脉内瘘因为安全、使用方便、并发症少、舒适度高成为血液透析患者血管通路的首选。

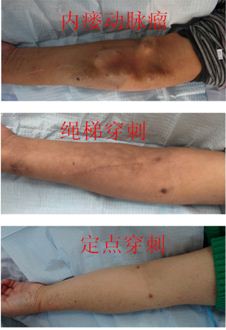

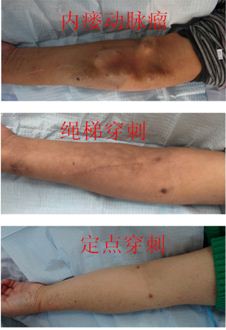

近年来随着血液净化技术的不断进步,患者生存时间延长,我院血液净化室透析龄15-20年的患者逐年增加。同时老年病人、心脑血管合并症、内分泌及代谢疾病比例逐渐升高,对患者自身血管的影响也逐渐显现,加之传统穿刺方法的局限,内瘘血管动脉瘤、穿刺困难、内瘘闭塞等并发症发生率逐渐增高。尤其是内瘘动脉瘤影响肢体美观,给患者带来严重的自卑感。内瘘血管的维护已成为血液净化技术的难点及热点。

传统的内瘘穿刺方法有区域穿刺法和绳梯法。区域穿刺法是在动静脉穿刺区域呈蜂窝状穿刺,反复穿刺使血管壁变薄,最终形成血管瘤,血液经过动脉瘤体发生动力学改变,刺激血管内膜增生以及微血栓形成,导致血管狭窄和血管闭塞。有研究数据显示,区域穿刺法血管瘤出现率高达85% ,血管狭窄发生率高达100%。绳梯穿刺法是在动静脉穿刺时使穿刺点成绳梯状排列,每个针眼间距>0.5cm,以减轻穿刺对血管壁的损伤,可降低动脉瘤等并发症的发生。但对穿刺血管的长度有一定要求,使用有局限性。定点穿刺法也称为纽扣通道穿刺法。它是在穿刺血管上选择一个合适的点,使用锐针在相同部位,定穿刺点、定深度、定角度、定方向进行穿刺。每次穿刺前先将结痂剥离,经过约12~16次治疗后穿刺通道形成皮下隧道,改用钝针穿刺,以免破坏隧道腔。该方法因有效降低动脉瘤的发生及减轻穿刺疼痛度,在欧美国家比较盛行,近年来引入中国。

2015年2月,血液净化室开展定点与绳梯相结合的新穿刺方法,淘汰传统区域穿刺法,减少了内瘘穿刺并发症,延长了内瘘使用寿命,提高了患者满意度,促进了护患和谐。护理团队为此做出了不懈努力。

第一,组织全科护士学习血管通路使用、维护、管理等方面最前沿的知识。根据当前科室内瘘管理现状,制定了改进措施,不断提高护理人员的穿刺水平。

第二,成立血管通路护理小组。建立新内瘘登记本,记录前3次穿刺使用情况。内瘘首次穿刺前由两名高年资护士与责任护士共同评估血管。根据血管条件制定个性化的穿刺方式,血管弹性好且较长较直的患者,可选择绳梯法进行穿刺;血管弹性差较深较短或者惧怕疼痛的患者,可选择定点穿刺法。确定穿刺方式后画出血管基线及穿刺点,并拍照片存档。每次穿刺前责任护士要评估瘘口、瘘体,触摸内瘘震颤;监测治疗中血管的压力;观察拔针后的压迫止血情况并记录。每3~6个月对全科使用中的内瘘血管做一次动态评估,留存照片。对有潜在并发症内瘘血管行彩色多普勒超声检查,必要时行血管造影。统计已发生内瘘并发症,掌握原始基础资料。

第三,合理安排班次,保证新技术顺利开展。定点穿刺隧道的建立非常重要,要求尽可能固定一位高年资护士完成。新内瘘为了保证穿刺成功率,也需要由高年资经验护士完成。科室实行弹性排班制,合理调配人力, 保证新技术顺利开展。

第四,健康教育。建立血液净化QQ群、微信公众平台,通过图文、语音、视频、动画等方式普及血管通路知识,提高患者对内瘘维护的依从性。护士在线值班,有问必答,随时互动交流。对有内瘘潜在并发症的患者,责任护士加强面对面针对性的教育,讲解新穿刺技术的优点和必要性,取得患者的认可和支持。

动静脉内瘘被誉为维持性血液透析患者的生命线,正确的穿刺方法是延长内瘘使用寿命,保持外形美观的重要措施。血液净化室护理团队自开展内瘘穿刺新技术以来,使动静脉内瘘1年内动脉瘤的发生率从90%下降到2.7%,下降幅度达87.3%,护士穿刺成功率从99%提高到了99.4%。动脉瘤的有效预防减少了患者对内瘘的自卑感,提高了生活质量,增加了患者满意度,充分体现了对患者的护理人文关怀。新技术的开展使血液净化室血管通路护理水平迈上了一个新的台阶。

近年来随着血液净化技术的不断进步,患者生存时间延长,我院血液净化室透析龄15-20年的患者逐年增加。同时老年病人、心脑血管合并症、内分泌及代谢疾病比例逐渐升高,对患者自身血管的影响也逐渐显现,加之传统穿刺方法的局限,内瘘血管动脉瘤、穿刺困难、内瘘闭塞等并发症发生率逐渐增高。尤其是内瘘动脉瘤影响肢体美观,给患者带来严重的自卑感。内瘘血管的维护已成为血液净化技术的难点及热点。

传统的内瘘穿刺方法有区域穿刺法和绳梯法。区域穿刺法是在动静脉穿刺区域呈蜂窝状穿刺,反复穿刺使血管壁变薄,最终形成血管瘤,血液经过动脉瘤体发生动力学改变,刺激血管内膜增生以及微血栓形成,导致血管狭窄和血管闭塞。有研究数据显示,区域穿刺法血管瘤出现率高达85% ,血管狭窄发生率高达100%。绳梯穿刺法是在动静脉穿刺时使穿刺点成绳梯状排列,每个针眼间距>0.5cm,以减轻穿刺对血管壁的损伤,可降低动脉瘤等并发症的发生。但对穿刺血管的长度有一定要求,使用有局限性。定点穿刺法也称为纽扣通道穿刺法。它是在穿刺血管上选择一个合适的点,使用锐针在相同部位,定穿刺点、定深度、定角度、定方向进行穿刺。每次穿刺前先将结痂剥离,经过约12~16次治疗后穿刺通道形成皮下隧道,改用钝针穿刺,以免破坏隧道腔。该方法因有效降低动脉瘤的发生及减轻穿刺疼痛度,在欧美国家比较盛行,近年来引入中国。

2015年2月,血液净化室开展定点与绳梯相结合的新穿刺方法,淘汰传统区域穿刺法,减少了内瘘穿刺并发症,延长了内瘘使用寿命,提高了患者满意度,促进了护患和谐。护理团队为此做出了不懈努力。

第一,组织全科护士学习血管通路使用、维护、管理等方面最前沿的知识。根据当前科室内瘘管理现状,制定了改进措施,不断提高护理人员的穿刺水平。

第二,成立血管通路护理小组。建立新内瘘登记本,记录前3次穿刺使用情况。内瘘首次穿刺前由两名高年资护士与责任护士共同评估血管。根据血管条件制定个性化的穿刺方式,血管弹性好且较长较直的患者,可选择绳梯法进行穿刺;血管弹性差较深较短或者惧怕疼痛的患者,可选择定点穿刺法。确定穿刺方式后画出血管基线及穿刺点,并拍照片存档。每次穿刺前责任护士要评估瘘口、瘘体,触摸内瘘震颤;监测治疗中血管的压力;观察拔针后的压迫止血情况并记录。每3~6个月对全科使用中的内瘘血管做一次动态评估,留存照片。对有潜在并发症内瘘血管行彩色多普勒超声检查,必要时行血管造影。统计已发生内瘘并发症,掌握原始基础资料。

第三,合理安排班次,保证新技术顺利开展。定点穿刺隧道的建立非常重要,要求尽可能固定一位高年资护士完成。新内瘘为了保证穿刺成功率,也需要由高年资经验护士完成。科室实行弹性排班制,合理调配人力, 保证新技术顺利开展。

第四,健康教育。建立血液净化QQ群、微信公众平台,通过图文、语音、视频、动画等方式普及血管通路知识,提高患者对内瘘维护的依从性。护士在线值班,有问必答,随时互动交流。对有内瘘潜在并发症的患者,责任护士加强面对面针对性的教育,讲解新穿刺技术的优点和必要性,取得患者的认可和支持。

动静脉内瘘被誉为维持性血液透析患者的生命线,正确的穿刺方法是延长内瘘使用寿命,保持外形美观的重要措施。血液净化室护理团队自开展内瘘穿刺新技术以来,使动静脉内瘘1年内动脉瘤的发生率从90%下降到2.7%,下降幅度达87.3%,护士穿刺成功率从99%提高到了99.4%。动脉瘤的有效预防减少了患者对内瘘的自卑感,提高了生活质量,增加了患者满意度,充分体现了对患者的护理人文关怀。新技术的开展使血液净化室血管通路护理水平迈上了一个新的台阶。