医院心律失常科电生理团队成功开展全皮下植入式心律转复除颤器(S-ICD)植入术

2025-03-27 08:25心血管内科

近日,医院心律失常科团队在闫素华教授带领下,成功为一名15岁肥厚型心肌病、心肺复苏术后的花季少女实施全皮下植入式心律转复除颤器(S-ICD)术,标志着团队在心源性猝死预防领域迈出了重要一步,为更多类型患者带来了新的希望。

病情回顾

15岁花季少女,在学校跑步过程突然倒地,当地予以心肺复苏、除颤等急救后转入省千佛山医院。

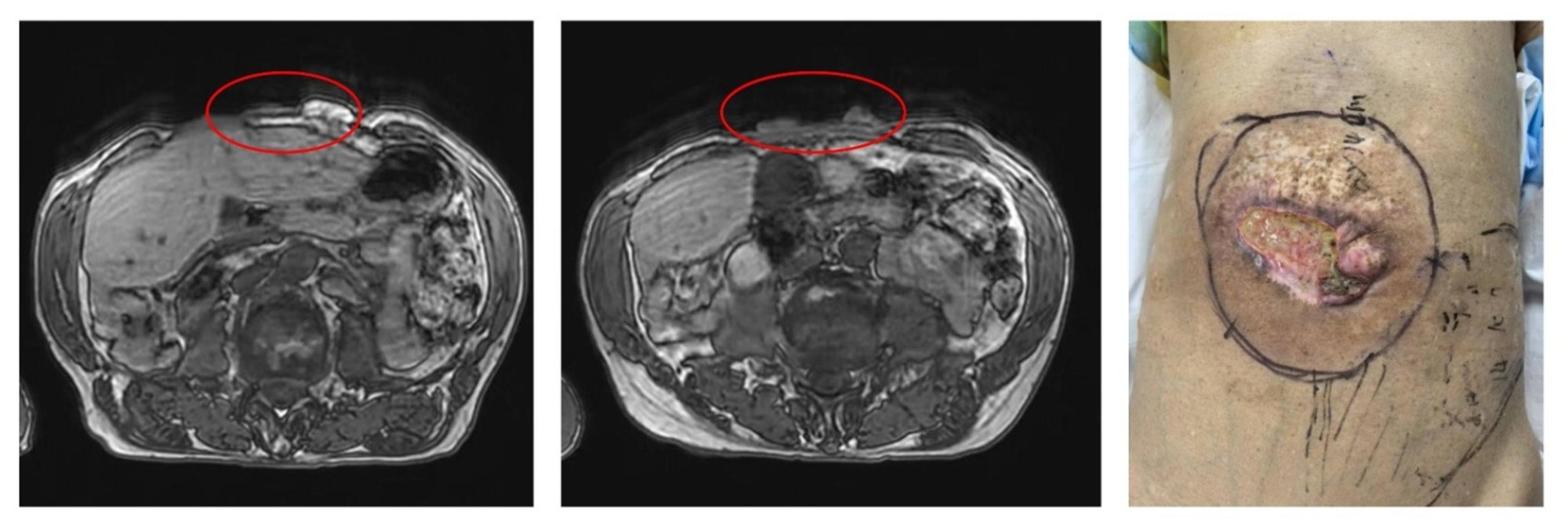

在重症医学科给予ECMO、插管呼吸机、高压氧等综合抢救治疗后病情恢复,住院期间检查发现患者存在非梗阻性肥厚型心肌病。心律失常科闫素华教授及胡和生主任组织科室疑难病例讨论后一致认为:患者诊断肥厚型心肌病明确,有室颤、猝死病史,符合植入ICD的I类指征。考虑到患者为15岁少女,尚处在发育阶段,应考虑避免经静脉 ICD 除颤导线长期植入体内可能发生的并发症;无心动过缓且非除颤后起搏依赖;同时需兼顾美观性,团队一致认为不经静脉通路的全皮下植入型心律转复除颤器(S-ICD)更为适合。经与患者及家属充分沟通后,决定进行S-ICD植入术。

闫素华教授介绍,肥厚型心肌病是最常见的遗传性心肌病,患者发生心脏骤停(SCA)的风险极高。植入式心律转复除颤器(ICD)是目前预防猝死的有效手段。ICD主要分为经静脉植入式心律转复除颤器(TV-ICD)和全皮下植入型心律转复除颤器(S-ICD)。TV-ICD需要通过静脉系统将导线植入心脏内部,可以提供心腔内起搏治疗,但存在植入后血管内导线磨损、加重三尖瓣返流和引起系统性感染等风险。而S-ICD作为一项革命性技术,其优势在于整个系统完全埋藏于皮下,无需经静脉入路放置导线,避免与心脏直接接触。尤其对于肥厚型心肌病年轻患者,少有起搏适应证,且一旦发生心律失常,多为心室颤动(VF)而非室性心动过速(VT)。因此,S-ICD成为更合适的选择。

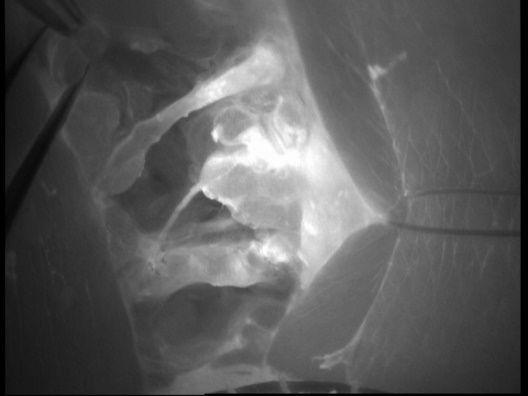

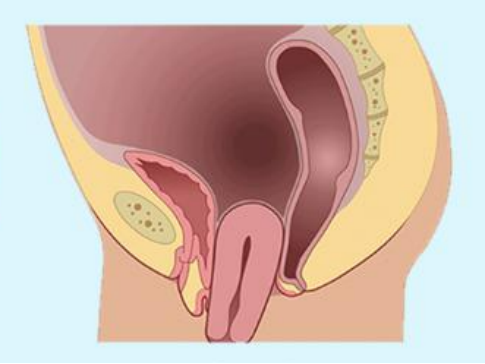

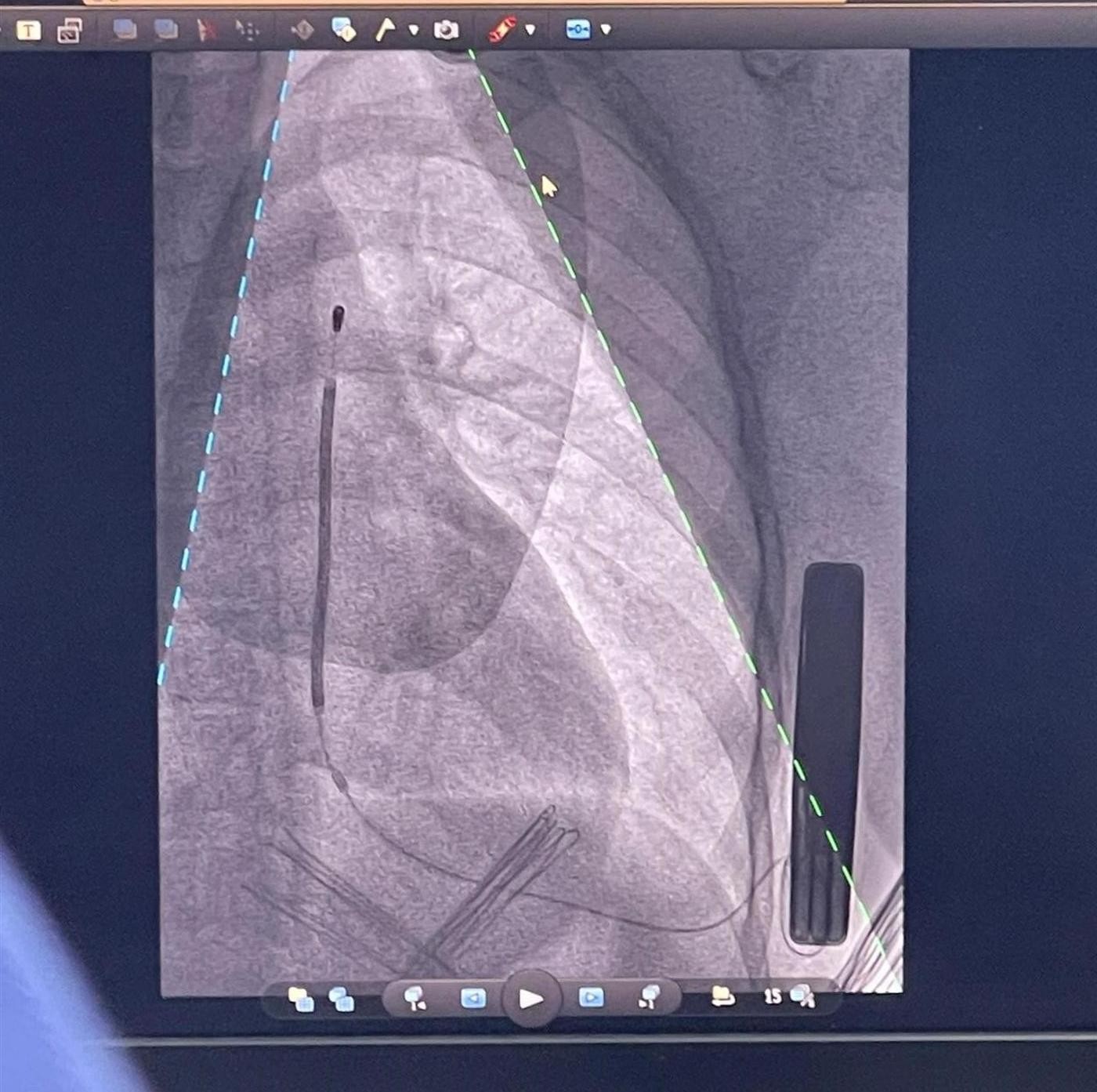

术中,闫素华教授将S-ICD置于腋下前锯肌与背阔肌肌间形成的三角区域——一个天然的囊袋,确保了稳固放置,同时不产生锁骨下囊袋,尤其适合该患者这种对美观要求较高的年轻女性。除颤导线置于皮下,经由隧道针工具建立的皮下隧道,从剑突切口出发,延展到囊袋以及胸骨上方向,与除颤器建立连接后共同覆盖心脏范围,通过皮下电极采集信号,反映患者的真实心律,提供安全有效的除颤治疗,最后经弹力绷带加压包扎止血,耗时约1小时手术圆满成功,现患者已恢复出院。

S-ICD作为一项心源性猝死预防领域取得革命性突破的新技术,避免了血管损伤风险,大大降低了潜在的系统性感染及导线相关并发症风险,对于预期生存期更长的患者也避免了传统TV-ICD导线更换及拔除带来的高风险高费用,同时,S-ICD的植入保留了静脉通路,为患者未来的治疗提供了更多选择,是心源性猝死的高危患者的最新治疗方案。